Vorschläge

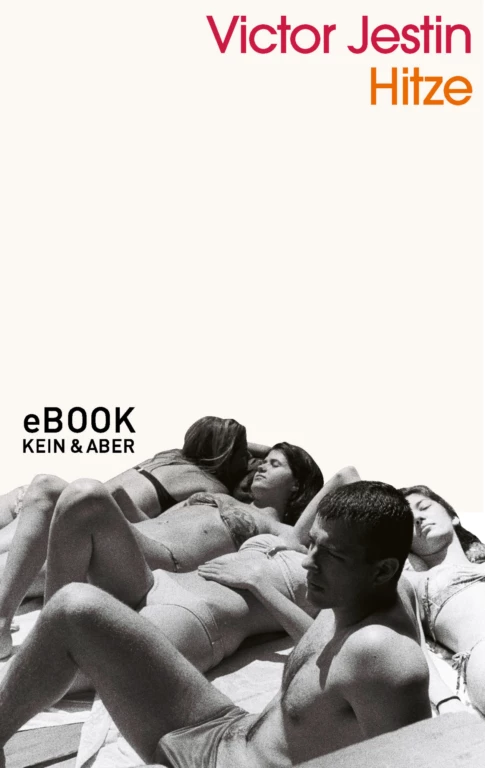

Hitze

Roman

Originaltitel: La Chaleur

Aus dem Französischen von Sina de Malafosse

Format: 160 Seiten ISBN: 978-3-0369-9442-0

Erscheinungsdatum: 12. Mai 2020

Vorschläge

Roman

Originaltitel: La Chaleur

Aus dem Französischen von Sina de Malafosse

Format: 160 Seiten ISBN: 978-3-0369-9442-0

Erscheinungsdatum: 12. Mai 2020